Fiebre del oro que genera malestar en el corazón de la selva amazónica

Ecuador: Para los pueblos indígenas de la provincia del Napo, en Ecuador, la defensa del territorio amazónico se ha convertido en un riesgo para la vida. En la región se confronta la violencia y una ley del silencio impuesta por un empresariado minero que persigue el oro rozando a menudo con lo mafioso. Geografía Crítica, nuestra aliada en Ecuador, se ha parado a analizar la situación actual.

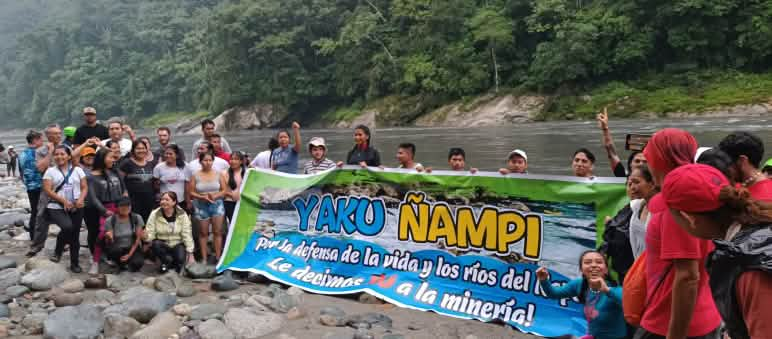

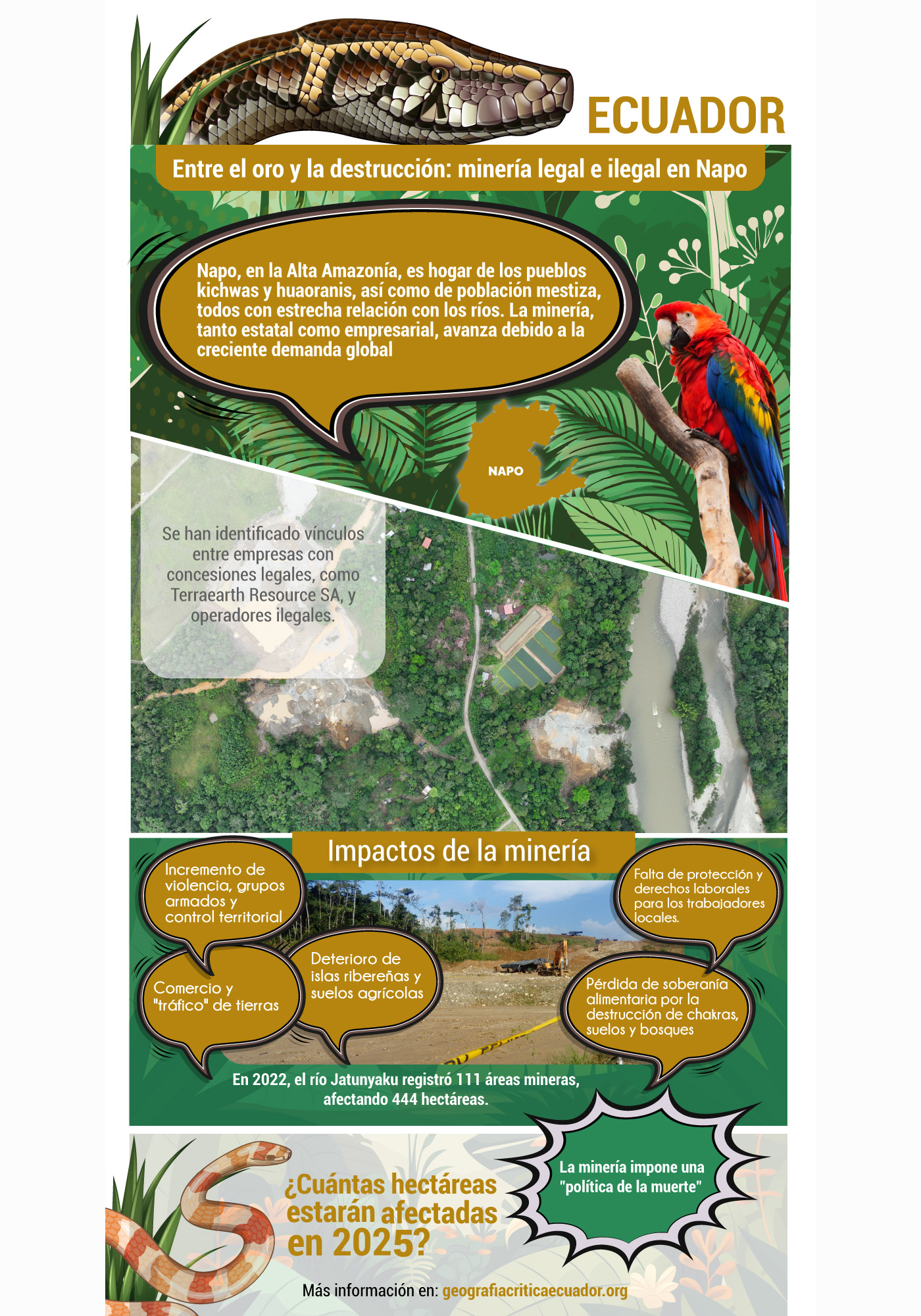

Los pueblos indígenas kichwas y huaoranis de la región amazónica de Napo se asientan a largo de los ríos y dependen de ellos en diferentes formas.

A pesar de la existencia de derechos colectivos y de la naturaleza en la Constitución ecuatoriana, su cumplimiento y garantías sufren constantes desafíos como la violencia, la contaminación y la destrucción del territorio por el avance de la minería aluvial de oro. La actividad minera se sigue clasificando como „a pequeña escala“ mientras se expande a un ritmo cada vez más acelerado, entre numerosas irregularidades y corrupción.

Este crecimiento de la minería de oro en Napo, considerada en unos casos legal y en otros ilegal, está en todo caso intrínsecamente ligado a la demanda global de oro y a políticas estatales que priorizan la minería como sector estratégico.

También la conflictividad socioambiental está creciendo, mientras la minería mecanizada causa deforestación, contamina los ríos con químicos como mercurio, cianuro e hidrocarburos y afecta a la salud y la alimentación de las comunidades y causando mortalidad de especies. El ruido, los gases y la presencia de la maquinaria a lo largo de las veinticuatro horas del día constituyen todos ellos un peligro e incomodidades para las poblaciones. A su paso, se destruyen territorios ancestrales, zonas de recreación y lugares turísticos. La preocupación por la pérdida de la soberanía alimentaria está aumentando, debido a la destrucción de las chakras o suelos cultivables para la producción de los alimentos. Y se producen nuevas formas de apropiación de la tierra.

A estas conclusiones llega la organización Geografía Crítica en su investigación crítica „Entre el oro y la destrucción: Minería legal e ilegal en la Amazonía ecuatoriana“.

El documento ordena y distingue entre tipos de minería en Napo, los cuales analiza:

El lavado de oro ha sido una práctica ancestral tradicional que llevaban a cabo las familias y comunidades, con herramientas manuales como la batea. Históricamente estuvo ligada a economías de subsistencia, permitiendo la coexistencia con otras actividades sin generar impactos socioambientales. Para el pueblo indígena Kichwa fue también una estrategia de sobrevivencia frente a la colonización.

Su baja rentabilidad fue llevando a un incremento en el uso de mercurio para aumentar la extracción, contaminando las aguas a pesar de su prohibición.

La minería artesanal está contemplada en la Ley de Minería y permite el uso de maquinaria capaz de remover hasta 10 toneladas de material pétreo en áreas de hasta 4 hectáreas. Esta forma de minería genera impactos ambientales serios en los ríos, como la remoción de suelos y la suspensión de sólidos, junto al uso de cianuro y mercurio. Se ha convertido en la principal forma de ocupación del territorio con concesiones mineras y se registraron 111 áreas mineras artesanales en Napo en 2022 y sucesivas inspecciones hasta la actualidad confirman la expansión.

La minería ilegal se desarrolla por su parte paralelamente, sin ningún tipo de reglamentaciones e impulsada por la demanda de commodities. Opera fuera de las concesiones legales, a menudo en áreas más remotas que incluso pueden ser áreas protegidas, utilizando rutas informales para el transporte del oro y los insumos.

Se describe también la janchería, como una actividad no regulada de obtención de oro a partir de los residuos de la maquinaria minera, involucrando el lavado con mercurio y cianuro en áreas controladas por mineros que cobran para permitir la actividad a quienes quieren practicarla.

Es así como se va intuyendo que la frontera entre la minería legal e ilegal es difusa y sus vínculos, crecientes. Quiere esto decir, que se detectan conexiones entre empresas con concesiones legales (como Terraearth Resources S.A.) y operadores externos que actúan al margen de la ley.

La minería ilegal está cada vez más asociada a la presencia de Grupos Ilegales Armados (GIA) y Grupos Delincuenciales Organizados (GDO), relacionados con el narcotráfico, que ejercen violencia y control territorial haciendo posible con coacciones el avance de la minería en terrenos de comunidades que no están concesionados.

La ruta del oro desde Napo está marcada por la presencia de intermediarios ilegales, transacciones en efectivo y la creciente influencia de los GDO que controlan la extracción, el ingreso de maquinaria y la circulación de recursos y existe complicidad del Estado que no vigila. El blanqueamiento de oro se da, entre otras rutas, a través de países vecinos como Perú y Colombia, para evitar controles de origen y destino.

Con el informe, Geografía Crítica pretende poner conceptos sobre la mesa y alentar el debate sobre cuestiones que no sólo son tabúes en la región, sino que acometerlas puede poner en peligro a las y los investigadores, para quienes reclamamos mayores seguridades.

Se pide también la declaración de emergencia ambiental, con suspensión de las actividades ilegales y sanciones, restauración de los territorios minados y respeto a la forma de vida local.

Para profundizar, lee el informe de Geografía Crítica Entre el oro y la destrucción: Minería legal e ilegal en la Amazonía ecuatoriana

Infografía

Esta página está disponible en los siguientes idiomas:

Defender la diversidad natural de Latinoamérica

La mayor y más famosa selva tropical del mundo es la selva amazónica, que además desempeña un papel clave en el sistema climático de la Tierra.

Oro

El oro es muy deseado como bien de consumo: para obtener un par de gramos de oro es necesario mover, romper y tamizar enormes cantidades de rocas a cielo abierto.